Dunia pendidikan belakangan ini disibukkan dengan kelatahan diskusi tentang ancaman era disrupsi, dengan semburan ultimatum

doomsday scenarios tanpa jalan keluar yang terang.

Padahal, sepanjang sejarah peradaban manusia, kehidupan telah berkali-kali mengalami disrupsi. Zaman batu berakhir bukan karena batunya habis, melainkan karena penemuan teknologi perunggu sebagai “pengubah permainan” (

game changer). Zaman perunggu berakhir bukan karena perunggu habis, melainkan karena penemuan teknologi besi sebagai pengubah permainan, dan seterusnya.

Kalaupun ada yang berbeda, hal itu terletak pada tingkat kerapatan dan skala disrupsi yang ditimbulkan. Apabila pada zaman dulu jarak antardisrupsi itu beringsut lambat —karena kelambanan penemuan teknologi baru— pada masa kini rentang antardisrupsi begitu rapat, dengan implikasi yang lebih luas cakupannya dan dalam penetrasinya.

Dengan tendensi kerapatan dan intensitas disrupsi seperti itu, apa implikasinya bagi dunia pendidikan? Apakah itu berarti akan mengubah prinsip-prinsip pokok pendidikan atau perubahan yang diperlukan hanya terletak pada pendekatan dan metodologinya saja?

Harus diinsafi bahwa dengan kerapatan dan intensitas disrupsi, dunia pendidikan tak bisa dikembangkan sebagai pabrik tenaga “siap pakai”. Apabila pendidikan terlalu fokus menyiapkan peserta didik untuk menguasai keterampilan tertentu, kecepatan kedatangan teknologi baru akan segera mengedaluwarsakan keterampilan yang diberikan. Dengan kata lain, daya sintas dunia pendidikan tak bisa mengandalkan pendekatan berbasis tantangan dan ancaman (

threat based), tetapi harus dikembangkan berbasis penguatan kapabilitas (

capability based).

Dunia pendidikan tidak disiapkan sebagai pemasok “batu bata” hanya karena ledakan permintaan batu bata, melainkan pemasok “tanah liat” yang memiliki elastisitas untuk memenuhi ragam keperluan. Pendidikan berbasis kapabilitas menuntut penyiapan peserta didik sebagai manusia pembelajar seumur hidup; manusia yang selalu

update dengan perkembangan baru dengan kesediaan terus belajar memperbarui dirinya untuk bisa menjawab segala macam tantangan. Pada titik ini, kedatangan zaman baru tidak berarti mengubah hakikat prinsip pendidikan.

Menumbuhkan mental kreatif

Prinsip pendidikan seumur hidup (

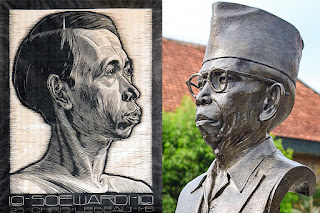

lifelong education) justru harus dibudayakan lebih sungguh. Suhu pendidikan kita, Ki Hadjar Dewantara, secara visioner mendefinisikan pendidikan sebagai “

proses belajar menjadi manusia seutuhnya dengan mempelajari dan mengembangkan kehidupan (mikrokosmos dan makrokosmos) sepanjang hidup.”

Manusia pembelajar harus dibekali dengan dua macam kemampuan. Di satu sisi harus memiliki kelenturan untuk menyesuaikan diri dengan angin perubahan. Di sisi lain harus memiliki akar yang kuat agar tidak mudah roboh diterjang angin. Yang pertama memerlukan daya kreatif. Yang kedua memerlukan daya karakter.

Dalam menumbuhkan manusia pembelajar yang kreatif, tugas dunia pendidikan adalah menumbuhkan mental kreatif (

creative mind). Mengikuti Peter H Diamandis, MD (2018), setidaknya ada lima karakteristik mentalitas yang perlu dibudayakan peserta didik. Jiwa sungguh mencintai (

passion) terhadap apa yang dirasa sebagai bakat, minat, pilihan, dan impian seseorang. Kuncinya adalah mengupayakan ketersingkapan potensi diri dengan mengalami secara langsung aktivitas pengembaraan, ragam kegiatan, dan percobaan (

experiential learning).

Mendorong rasa ingin tahu (

curiosity) dengan memfasilitasi proses eksperimentasi dan penemuan. Peserta didik perlu diberikan keterampilan untuk belajar mengajukan pertanyaan, hipotesis, mendesain eksperimentasi, mengumpulkan data, dan merumuskan kesimpulan. Memberi kesempatan pada “keliaran” imajinasi dengan membiarkan alam terkembang menjadi guru. Memangkas program-program pengajaran yang terstruktur dengan basis hafalan karena bisa mengerdilkan imajinasi.

Perkembangan imajinasi siswa bisa difasilitasi dengan permainan berselancar di dunia maya. Karya-karya sastra dan film

superhero serta

science fiction juga bisa merangsang penjelajahan imajinasi.

Membangkitkan pikiran kritis (

critical thinking) sebagai pelita hidup. Untuk bisa mengarungi kehidupan era baru, dengan beragam ide yang saling bertentangan, berebut klaim, misinformasi, berita negatif dan bohong, belajar terampil berpikir kritis dapat membantu mengurangi kesesatan, kegaduhan, dan pembodohan. Keteguhan hati (

persistence) untuk mengarungi percobaan dan tantangan. Bahwa segala percobaan dan impian itu memerlukan keuletan perjuangan jangka panjang. Sekolah bisa memfasilitasi pengembangan keteguhan ini lewat ajang kompetisi dalam semangat kolaborasi, juga dengan narasi figur-figur ternama yang mampu bangkit dari kesulitan dan keterpurukan.

Menumbuhkan karakter

Usaha menumbuhkan kapabilitas kreatif peserta didik itu hanya bisa menghasilkan karya dan keluaran (

output) yang konstruktif serta produktif jika dibarengi kekuatan karakter yang memberikan landasan nilai integritas dan etos kerja. Pendidikan karakter diperlukan untuk menempa siswa menjadi pribadi baik (karakter individu) sekaligus warga negara baik (karakter kolektif). Antara karakter individu dan karakter kolektif bisa dibedakan, tetapi tak bisa dipisahkan.

Untuk menjadi pribadi yang baik, Thomas Lickona (2011) menengarai ada sembilan nilai inti karakter pribadi yang harus ditumbuhkan: keberanian (

courage), keadilan (

justice), kebaikan hati (

benevolence), rasa terima kasih (

gratitude), kebijaksanaan (

wisdom), mawas diri (

reflection), rasa hormat (

respect), tanggung jawab (

responsibility), dan pengendalian diri (

temperance).

Tentang bagaimana menjadi warga negara yang baik, Jonathan Haidt (2012) menengarai ada enam nilai inti moral publik sebagai basis karakter kolektif kewargaan: peduli terhadap bahaya yang mengancam keselamatan bersama (

care); rasa keadilan dan kepantasan (

fairness); kebebasan dengan menjunjung tinggi hak-hak dasar manusia (

liberty); kesetiaan pada institusi, tradisi, dan konsensus bersama (

loyalty); respek terhadap otoritas yang disepakati bersama (

authority); serta menghormati nilai-nilai yang dipandang paling “mulia” (

sanctity). Dalam konteks Indonesia, keenam nilai inti moral publik itu sudah terkandung dalam Pancasila.

Pergeseran pendekatan

Semuanya itu memerlukan pergeseran atau penyesuaian pada pendekatan dan metodologi pendidikan. Menurut Christiaan Henny (2016), ada beberapa hal yang patut diperhatikan sebagai karakteristik pendekatan dan metodologi pendidikan masa depan. Aktivitas belajar di ruang kelas mengalami pembalikan (

flipped classroom). Dengan fasilitas

e-learning, pelajar bisa memiliki lebih banyak kesempatan belajar pada aneka tempat dan waktu, juga bisa belajar jarak jauh dan belajar sendiri. Dengan demikian, aktivitas di ruang kelas bisa kebalikan dari pendekatan pembelajaran konvensional. Aspek-aspek teoretis yang biasanya disampaikan di ruang kelas bisa dipelajari di luar kelas; sebaliknya aspek praktis yang biasanya jadi pekerjaan rumah justru dikerjakan di ruang kelas secara interaktif. Ruang kelas menjadi wahana mendiskusikan hal-hal yang belum jelas, juga menjadi ajang kerja kelompok untuk mengaitkan hal-hal yang teoretis ke dalam praktik.

Pembelajaran mengalami personalisasi (

personalizing learning). Para pelajar akan belajar dengan alat-alat pembelajaran sesuai kapabilitas dirinya. Pelajar yang memiliki kecakapan di atas rata-rata pada subyek-subyek tertentu akan ditantang dengan tugas dan pertanyaan yang lebih berat. Adapun pelajar yang mengalami kesulitan akan mendapatkan kesempatan lebih banyak hingga bisa mencapai level yang dikehendaki. Pelajar akan mendapatkan peneguhan secara positif, yang bisa mengatasi kehilangan kepercayaan diri. Guru-guru akan dapat mengenali secara lebih jelas, pelajar mana yang memerlukan bantuan dalam bidang apa.

Keterbukaan pilihan bebas (

free choice). Meski setiap subyek yang diajarkan mengarah ke tujuan yang sama, jalan yang ditempuh pelajar untuk mencapai tujuan tersebut bisa dan boleh berbeda. Pelajar akan bisa memodifikasi proses belajar dengan alat-alat pembelajaran yang dirasa cocok dengannya. Para pelajar akan belajar dengan beragam peralatan, program, dan teknik sesuai dengan preferensinya. Untuk itu, pelajar harus disertakan dalam penyusunan kurikulum. Guru lebih berperan sebagai mentor pendamping, pengarah, pendorong, dan penghubung siswa dengan dunia luar.

Pembelajaran berbasis proyek (

project-based learning). Mengikuti kecenderungan pilihan karier pekerjaan di era baru, yang tak terlalu terikat (

freelance), para pelajar hari ini harus diadaptasikan pada praktik pembelajaran dan pekerjaan berbasis proyek. Mereka harus belajar menerapkan keterampilannya dalam jangka pendek pada ragam situasi. Hal ini harus mulai diperkenalkan pada sekolah menengah. Pada jenjang ini, keterampilan berorganisasi, kolaborasi, dan pengaturan waktu juga dapat diajarkan sebagai modal dasar untuk dikembangkan pada karier akademik selanjutnya.

Perluasan pengalaman lapangan (

field experience). Karena teknologi dapat memfasilitasi secara lebih efisien pembelajaran aspek teoretis pada domain tertentu, kurikulum akan memberikan ruang bagi pengembangan keterampilan dalam pengalaman langsung. Sekolah/universitas akan menyediakan kesempatan lebih luas untuk meraih keterampilan dalam dunia nyata sesuai dengan preferensinya. Kurikulum akan menciptakan lebih banyak ruang bagi pelajar untuk menjalani pemagangan, proyek kolaborasi, dan mentoring. Ujian akan berubah secara mendasar. Karena platform pembelajaran akan menilai kapabilitas pelajar pada setiap langkah, mengukur kompetensi mereka atas dasar pertanyaan dan jawaban boleh jadi tak lagi relevan. Kompetensi pelajar akan diukur dengan memperhatikan perkembangan selama proses belajar dan aplikasi pengetahuan mereka dalam praktik di lapangan.

Sebagai tambahan, kemampuan belajar sendiri itu perlu prasyarat literasi yang kuat: kecakapan menghitung, membaca, menulis, dan menutur. Dengan kehadiran komputer penghitung dan software analisis statistik yang canggih, kecerdasan yang harus lebih diasah adalah kemampuan interpretasi data. Media komunikasi boleh berubah, tetapi kapasitas baca-tulis harus tetap diperkuat. Kemunculan era disrupsi jangan jadi pembenar untuk menelantarkan kapasitas literasi. Pendidikan sekolah dasar jadi tumpuan untuk membudayakan minat baca, tradisi menulis, dan menutur. Tanpa daya interpretasi, daya baca, daya tulis, dan daya menutur, perkembangan kreativitas manusia tak akan memiliki landasan yang kuat.

Semua pergeseran dalam pendekatan dan metodologi pendidikan itu harus seiring dengan transformasi pendidikan karakter. Pengembangan karakter merupakan pendekatan holistik yang menghubungkan dimensi moral pendidikan dengan ranah sosial dan sipil kehidupan siswa. Dalam pendidikan karakter, moral itu ditangkap (

caught) dengan keteladanan, bukan diajarkan (

taught) dengan hafalan. Cara mengajarkannya tak terisolasi dalam mata pelajaran tersendiri, tetapi melekat dengan seluruh rangkaian kurikulum dan melibatkan peran komunitas. Sifat-sifat karakter yang dikehendaki harus merembesi lingkungan belajar siswa, baik dalam kelas, jalan masuk, gimnasium, kafetaria, lapangan olahraga, maupun tempat-tempat lain yang kemudian terhubung dengan praktis moral dalam realitas masyarakat.

Secara singkat dapat disimpulkan bahwa pendidikan itu benih harapan. Apabila masyarakat dilanda kekisruhan, kemandekan, dan keterpurukan, serta tak tahu kunci emansipasinya, jurus pamungkasnya adalah pendidikan. Pendidikan benih harapan harus memprioritaskan pengembangan manusia pembelajar yang kreatif dan berkarakter. Proses pendidikan harus mampu mengembangkan kreativitas berbasis keragaman kecerdasan insani dengan panduan kompas nilai yang dapat menjaga keselarasannya dengan tertib kosmos dan harmoni dunia. Dengan cara itu, menurut Ki Hadjar Dewantara, manusia pembelajar bisa

memayu hayuning sarira, memayu hayuning bangsa, memayu hayuning bawana (bermanfaat bagi diri, bermanfaat bagi bangsa, bermanfaat bagi dunia).

Yudi Latif

Dosen Universitas Negeri Yogyakarta

KOMPAS, 2 Mei 2019