”Barangsiapa tidak menghendaki apa-apa selain mengatakan kebenaran, berdirilah di luar pertarungan politis”.

Pernyataan Hannah Arendt dalam Wahrheit und Lüge in der Politik ini sangat dimengerti oleh para politikus di mana pun.

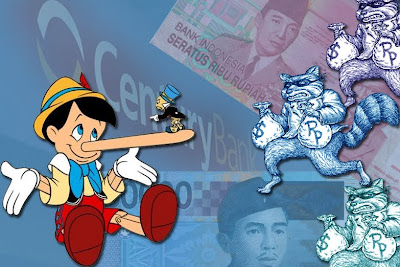

Kejujuran tidak pernah menjadi keutamaan politis. Sebaliknya, dusta selalu saja berlaku sebagai alat yang diizinkan dalam politik. Peristiwa-peristiwa yang tidak enak pada masa lalu, krisis kepemimpinan atau korupsi yang menggerogoti anggaran negara adalah obyek-obyek dusta para pemimpin. Untuk menutupi celah antara pernyataan dan kenyataannya, politikus tidak memberi kebenaran, tetapi pembenaran.

Dusta kuasa

Sejak politik dipikirkan, dusta dalam politik sudah mendapat alasannya. Dalam buku kedua The Republic, Plato membenarkan dusta demi kepentingan umum. Dusta kuasa berfungsi —katakanlah— sebagai obat penangkal bahaya sebagaimana dokter juga tidak mengatakan yang sebenarnya agar semangat hidup pasiennya tetap ada. Demi stabilitas negara, dalam krisis yang menghadang, berdusta kepada rakyat tampaknya lebih bermanfaat daripada mengatakan kebenaran. ”Dusta mulia” atau noble lie —demikian sebutan Plato— lalu diizinkan karena memiliki tujuan ”mulia”.

Lebih daripada tujuan yang tampak altruis itu, dusta dalam politik sesungguhnya berakar pada kegelisahan pemimpin akan citra kekuasaannya yang memudar. Oleh karena politik terbangun dari opini, dusta memompa kembali citra diri lewat opini. Karena itulah, Machiavelli dalam bab 18 The Prince menobatkan dusta sebagai salah satu virtue, kepiawaian, politis.

Pemimpin tidak harus berbelas kasih, setia pada janji, religius, dan jujur, tetapi ia harus ”tampak memiliki” ciri-ciri itu karena ”setiap orang ada dalam posisi untuk melihat, sedikit saja yang datang menyentuhmu”. Konferensi pers digelar, talk show (obrolan di televisi) dirancang, dan juru bicara dikirim. Semakin kempis citra itu, semakin besar kebutuhan untuk menggelembungkannya lewat media.

Altruisme dusta mulia segera dibantah oleh kenyataan bahwa sebagian besar dusta kuasa itu egoistis, yakni dilakukan demi tujuan kekuasaan itu sendiri. Atribut ”mulia” itu semu. Menurut Arendt, dusta memungkinkan seorang pemimpin ”mengambil keuntungan untuk mengetahui lebih dulu apa yang ingin didengarkan oleh publiknya”. Penjelasan kepada publik dipersiapkan rapi-rapi agar publik percaya, sementara dia tahu bahwa segala kecohan itu hanya demi memenangkan publik agar tetap loyal kepadanya.

Dusta dalam politik tentu saja mencederai fairness. Pertama, publik diremehkan, diinfantilisasi, dan haknya untuk tahu dirampas. Kedua, dengan merancukan keterangan yang seharusnya diketahui publik, si pendusta menikmati posisi free rider: dia meraih keuntungan dari dustanya tanpa risiko untuk dibohongi juga.

Semua pendusta, termasuk yang ada dalam politik, memiliki keinginan seperti pihak yang ia bohongi untuk tidak dibohongi. Dusta dia reservasi bagi dirinya sendiri, dan ia menuntut orang lain untuk jujur. Jika demikian, dusta bukanlah aspirasi terdalam dari si pendusta sendiri. Dia menginginkan kejujuran. Dusta kuasa, sekalipun berdalih ”demi kepentingan umum”, melukai aspirasi semua orang akan kebenaran.

Kuasa dusta

Dalam republik normal para penipu politis tidak sanggup melawan kenyataan. Kenyataan selalu saja lebih besar daripada jejaring dusta yang dirajut bersama kroni-kroninya. Di sini dusta masih dikenali sebagai dusta. Keadaan tentu berbeda dalam sebuah negara dengan ”dusta terorganisasi”, seperti dalam rezim otoriter.

Jika demi menyelamatkan kedudukan mereka, para pemimpin berperilaku seolah-olah mempercayai dusta orang yang di atas mereka, distingsi antara kebenaran dan dusta menjadi kabur. Seperti salah cetak yang dihasilkan komputer secara konsisten akan memberi kesan beres, dusta yang direpetisi secara sistematis akan dipersepsi sebagai kebenaran. Sejarah diputarbalikkan, fakta dibengkokkan, testimoni diatur sebelumnya, dan buku-buku kritis dilarang. Dusta kuasa yang lalu merongrong akal sehat publik lambat laun berubah menjadi kuasa dusta.

Politik itu sendiri sudah mendorong dusta. Mengapa? Karena politik adalah bisnis visi dan, seperti dikatakan Arendt, antara visi politis dan kepentingan diri pemimpin di satu pihak dan dusta di lain pihak terdapat hubungan yang erat. Dilambungkan oleh visinya sendiri, pemimpin kerap mengabaikan fakta lapangan yang bertentangan dengan keyakinannya. Bukankah fakta adalah obyek opini, dan opini berasal dari kepentingan yang berbeda-beda?

Jika demikian, opini pemimpin akan menjadi absolut ketika fakta tidak lagi dihargai. Terus mengkhotbahkan visinya, dia akhirnya yakin akan keyakinannya sendiri. Penipuan diri pemimpin ini cepat direpetisi oleh mereka yang menggantungkan nasib kepadanya, mulai dari lingkaran dalamnya, tetapi kemudian juga di luarnya jika media mereproduksi dusta itu. Karena itulah, pemimpin kerap mendaku suksesnya, sementara publik tidak menikmati apa pun dari hal itu.

Hanya dusta?

Jika politik hanya berisi dusta, percaya kepada pemimpin tentu adalah tindakan absurd. Bahwa dusta masih bisa dikenali sebagai dusta menunjukkan bahwa politik juga mengandung fakta. Dalam demokrasi, fakta tak mengenakkan ingin dibuka menjadi obyek diskursus publik. Aspirasi terdalam semua orang, termasuk si pendusta, untuk tak dibohongi menjadi alasan untuk menelanjangi dusta kuasa.

Dalam demokrasi pun para politikus memang masih bisa berbohong, tetapi dusta di sini tidak berlaku sebagai sebuah prinsip. Sebaliknya, dalam situasi tersebut kejujuran menjadi sebuah keutamaan politis. Dalam arti ini, meski politik merupakan arena dusta, kejujuran harus masuk ke dalamnya sebagai desakan dalam ruang publik karena tidak ada jalan lain untuk mengubah selain lewat politik.

Pertama, karena memasuki pertarungan politis, desakan untuk jujur itu sendiri berciri politis, juga membawa trik dan taktik. Begitu kejujuran masuk dalam arena politis, ia akan kehilangan spontanitasnya dan mengambil posisi politis yang rentan untuk dipalsukan. Namun, desakan untuk jujur itu sendiri akan merangsang partai-partai yang berlawanan untuk saling menyingkap dusta, asal tersedia arena yang fair untuk mereka. Proses ini menguntungkan publik untuk mengakses kebenaran.

Kedua, ruang publik itu sendiri tidak bersih dari dusta dan manipulasi karena distorsi kuasa ada di dalamnya, tetapi —seperti ditegaskan Habermas— pemeriksaan diskursif atas kebijakan publik akan meningkatkan transparansi karena hanya opini yang menebus klaim kebenaran, ketepatan, dan kejujuranlah yang dapat dipercaya. Publik akan diuntungkan untuk mengakses kebenaran bila pihak-pihak yang bertarung, berkompetisi untuk mendesakkan kejujuran. Ketiga, desakan untuk jujur tidak cukup berciri moral; ia harus masuk ke ranah hukum sebagai tuntutan transparansi kepada publik.

Sissela Bok dalam Lying mengatakan bahwa ”semua kebenaran” berada di luar jangkauan, tetapi hal itu tidak berkaitan dengan pilihan kita, apakah kita berdusta atau tidak. Pilihan itu sedikit banyak berkaitan dengan keadaan mana yang lebih menguntungkan kita. Jika negara hukum demokratis mampu mendesak para pemimpin untuk jujur sehingga berdusta tidak akan menguntungkan posisi mereka, sekalipun tidak dapat dilenyapkan, dusta dalam politik dapat dibatasi.

Kata ”dibatasi” sengaja dipilih karena rezim yang hendak melenyapkan semua kemungkinan dusta dapat terjebak dalam kebijakan totaliter yang mengintervensi ruang privat dengan sistem pendeteksi bohong. Di dalam ”fanatisme kebenaran” itu kejujuran ada sebagai paksaan. Jadi, biarkan dusta tetap sebagai kemungkinan, maka kejujuran pun mungkin sebagai keutamaan.

F Budi Hardiman, Pengajar Filsafat Politik di STF Driyarkara, Jakarta

KOMPAS, 12 Februari 2010

No comments:

Post a Comment